Chemische und physikalische Verfahren zur Abwasserreinigung

Chemische und physikalische Prozesse werden bei der Behandlung von Abwässern eingesetzt, um spezielle Probleme zu lösen. So werden Rechen, Siebe oder Membrantechnik genutzt, um Feststoffe abzutrennen. Mit Hilfe der Fällung oder auch der Nanofiltration können Schwermetalle aus Abwässern entfernt werden.

Verfahrenskombination zur Abwasserreinigung

Abhängig von der Zusammensetzung des Abwassers erfolgt eine chemisch-physikalische Abwasserbehandlung oftmals in Teilschritten. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, durch zweckmäßige Kombination dieser Verfahrensschritte mit der richtigen Abwassertechnik eine kostengünstige und effiziente Lösung für die Aufbereitung Ihrer Abwässer zu finden.

Nach Entscheidung über die ideale Verfahrenskombination begleitet Sie unser Expertenteam im Projektmanagement bei der Planung und dem Bau Ihrer Anlage.

DAS bietet für jeden Einsatzzweck das passende Verfahren zur chemischen und physikalischen Wasser- und Abwasserbehandlung

Enthält das Abwasser wasserunlösliche Stoffe oder Kolloide, kann beispielsweise durch Sedimentation, Filtration oder Zentrifugaltrennung eine wirksame Abwasserbehandlung erreicht werden. Auch die Flotation, bei der Stoffpartikel durch Adhäsionskräfte an feinen Luftbläschen haften bleiben, wird von der DAS Environmental Expert GmbH, je nach Zusammensetzung des Abwassers, als Teil der physikalischen Behandlung eingesetzt. Eine zuverlässige mechanische Vorreinigung ist besonders bei der Abwasserbehandlung sanitärer Abwässer wichtig, um die Abwassertechnik der nachfolgenden Behandlungsstufen vor Beschädigungen zu bewahren.

Bei der chemischen Abwasserbehandlung bewirkt die gezielte Zugabe bestimmter Substanzen, dass die im Abwasser gelösten Schadstoffe leichter abscheidbar werden. So wird bei einer Fällung ein zuvor gelöster Stoff in eine schwerer lösliche Substanz umgewandelt, die aus der Flüssigkeit abfiltriert werden kann. Weitere Möglichkeiten zur Schadstoffentfernung sind Ionenaustausch, Flockung oder UV-Ozon-Behandlung.

Physikalische Verfahren zur Abwasserbehandlung

Grob- und Feinstoffabtrennung mit Hilfe von Rechen und Sieben

Mit Rechen und Sieben werden störende Feststoffe aus dem Wasser entfernt. Mit diesem mechanischen Verfahren erfolgt beispielsweise die Abtrennung von Windeln und Haaren sowie Feucht- und Hygienetüchern aus dem Abwasserstrom. Vor der Reinigung der industriellen Abwässer erfassen Siebanlagen auch Textilfasern, Papieretiketten, Kunststoffreste sowie Produktionsrückstände wie Kartoffelschalen und andere Schälreste.

Je nach Einsatzgebiet werden Grob- oder Feinrechen verwendet. Sie reinigen das Wasser mithilfe von parallelen Stäben. Siebe hingegen verfügen über Gitter, Löcher und Maschen. Mit unterschiedlichen Öffnungsgrößen vom Grob- (> 20mm) bis zum Mikrosieb (<0,05 mm) trennen sie Feststoffe vom groben Zivilisationsmüll bis hin zu Sand und Schlammpartikeln aus dem Abwasserstrom ab.

Von großer Bedeutung ist die mechanische Vorreinigung bei der Abwasserbehandlung sanitären Abwässer. Herausfordernd sind hier vor allem im Abwasser enthaltene Fasern, insbesondere die extrem reißfesten Textilfasern aus Feuchttüchern und Vliesen. Sie neigen zur Verzopfung und können damit Verstopfungen sowie enorme Schäden an Pumpen und Rührwerken verursachen.

Die Spezialisten der DAS Environmental Expert GmbH wählen gemeinsam mit Ihnen geeignete Trommelsiebe oder selbstreinigende Rechen aus, um Beschädigungen Ihrer Klärtechnik und somit unnötige Wartungseinsätze von vornherein zu vermeiden und die Kosten dafür zu sparen.

Mechanische Abtrennung von Feststoffen durch Filtration

Mit Hilfe der Filtration werden Feststoffe aus Flüssigkeiten abgetrennt. Dazu passiert das zu trennende Gemisch einen Filter; dieser kann im einfachsten Falle aus Papier bestehen. Für technische Anwendungen werden meist Filter aus Textilgewebe oder Metall verwendet. Auch Sandfilter, Trommelsiebe und Tuchfilter kommen häufig zum Einsatz.

Mit Hilfe der Filteranlagen können anorganische und organische Schwebstoffe, Sand und Stäube aus dem Wasser entfernt werden. In der Abwassertechnik wird dieses mechanische Trennverfahren unter anderem zur Entwässerung von Schlämmen in Filterpressen eingesetzt. Bei der Aufbereitung von Brauch- und Trinkwasser aus Oberflächenwasser wird ebenfalls eine Filtration vorgenommen, in der Regel in mehrstufigen Verfahren.

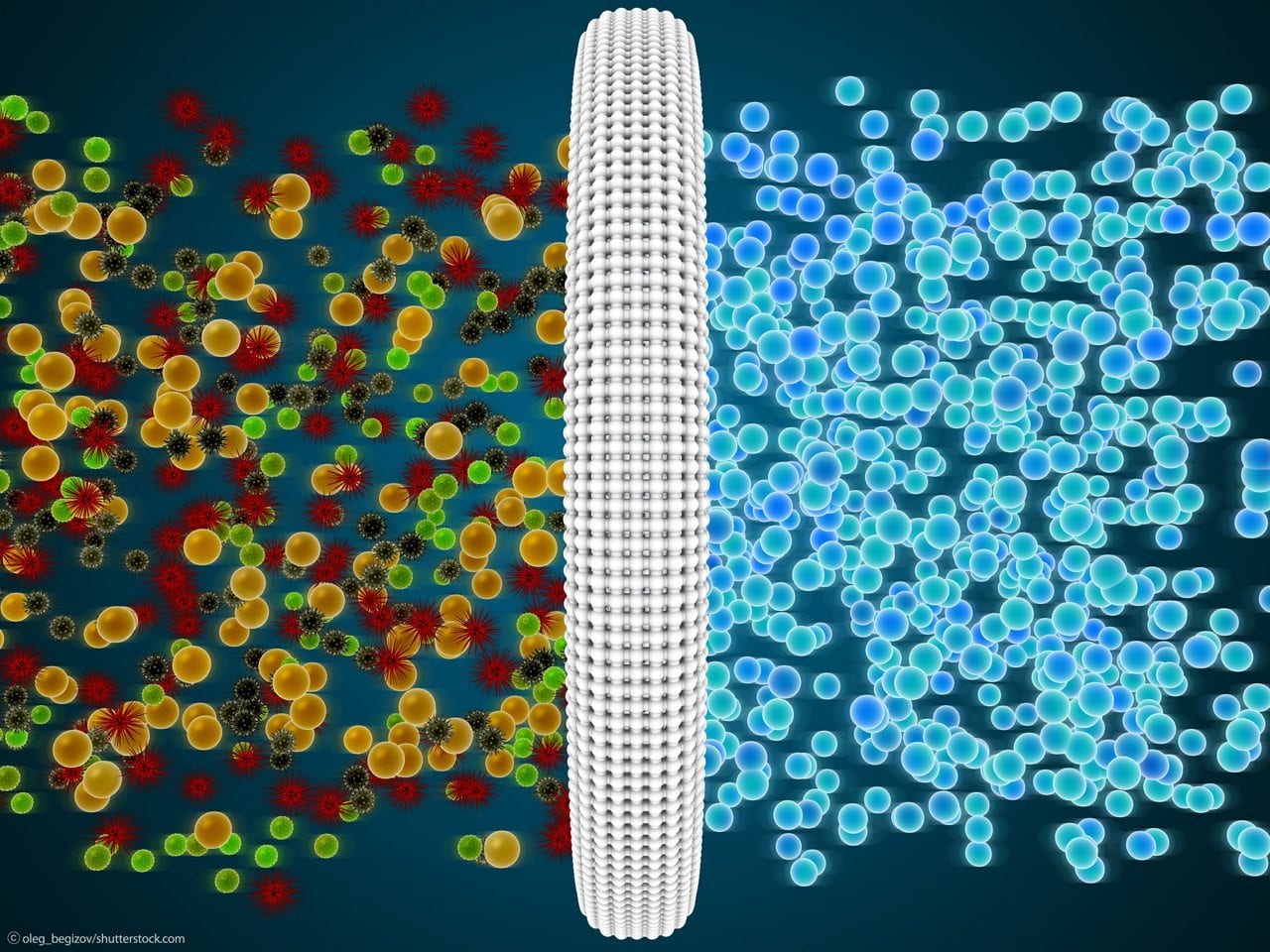

Bei der Membranfiltration handelt es sich ebenfalls um ein mechanisches Trennverfahren. In diesem Falle dient eine Membran als Filtermedium. Diese Methode wird üblicherweise verwendet, um sehr kleine Bestandteile abzutrennen.

Abwasserreinigung mit Membrantechnik

Mit der Membranfiltration können gelöste und ungelöste Stoffe aus dem Abwasser abgetrennt und aufkonzentriert werden. Dabei erfolgt die Auftrennung unter Druck; die Membran hält mit einer bestimmten Porengröße Partikel bzw. Moleküle ab einer gewissen Größe zurück. Eingesetzt werden die unterschiedlichen Verfahren zur Wasseraufbereitung, zur Abwasserreinigung, zum Prozesswasserrecycling sowie für die Aufkonzentrierung von Wertstoffen zur Rückgewinnung.

Die Mikrofiltration wird zur Abtrennung von Partikeln sowie von Bakterien und Hefen eingesetzt. Sie wird daher unter anderem zur kalten Sterilisation und zur Trennung von Öl-Wasser-Emulsionen genutzt.

Die Ultrafiltration ist ein wichtiges Verfahren für die Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung. Sie dient dazu, Partikel, Mikroorganismen, Proteine und Trübstoffe aus dem Wasser abzutrennen, unter anderem im Membranbelebungsreaktor (MBR). Die Ultrafiltration wird beispielsweise zur Reinigung des Kreislaufwassers in Schwimmbädern verwendet. Da sich die Bildung von verstopfenden Belägen auf der Membran mittlerweile vermeiden lässt, werden auch bereits bestehende Anlagen zur Abwasserbehandlung zunehmend um eine Ultrafiltration als sogenannter Polishing-Step ergänzt. Bei der Nachrüstung von älteren, klassischen Kläranlagen kann die Ultrafiltration direkt im oder nach dem Belebungsbecken eingesetzt werden, um nachgeschaltete Behandlungsschritte zu ersetzen, oder um die Reinigungsleistung der biologischen Abwasserbehandlung zu erhöhen.

Die Nanofiltration ist in der Lage, Viren, Schwermetall-Ionen, große Moleküle und sehr kleine Partikel zurückzuhalten. Eingesetzt wird dieses Verfahren zur Wasserenthärtung sowie in der Trinkwasseraufbereitung.

Die Umkehrosmose ist ein wichtiger Verfahrensschritt beispielsweise bei der Aufkonzentrierung von Deponieabwässern, bei der Trinkwasseraufbereitung in ländlichen Regionen, die nicht an das Leitungsnetz angeschlossen sind, bei der Meerwasserentsalzung oder bei der Entkalkung von Boilerwasser in Kraftwerken. Dabei wird durch eine semipermeable Membran hindurch die Konzentration von in Flüssigkeiten gelösten Substanzen erhöht, indem mit Hilfe von Druck der Prozess der Osmose umgekehrt wird: Ist der Druck höher als der jeweilige osmotische Druck, diffundieren die Moleküle des Lösungsmittels auf die Seite der Membran, auf der gelöste Stoffe bereits weniger konzentriert vorliegen. Dieses Verfahren wird auch zur Gewinnung von Reinstwasser eingesetzt.

Abwasserbehandlung durch Flotation

Bei der Flotation werden dispergierte oder suspendierte Stoffe aus Flüssigkeiten mit Hilfe kleiner Gasbläschen an die Oberfläche transportiert und dort mit einer Räumervorrichtung entfernt. Eingesetzt werden Flotationsverfahren in der Abwasserbehandlung zur Abtrennung von Ölen, Fetten und fein suspendierten Feststoffen, wie Schwebstoffen.

Die Anlagerung der Partikel oder Tröpfchen funktioniert dabei umso besser, je kleiner die Mikrobläschen sind. Aus diesem Grunde wird in der Abwassertechnik häufig die Druckentspannungsflotation (Dissolved Air Flotation – DAF) verwendet. Sie hat sich aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Effizienz bewährt. Flotationsvorgänge können zudem durch den Einsatz von Hilfsstoffen wie Sammler, Schäumer, Regler oder Drücker unterstützt werden.

Feststoffabtrennung durch Sedimentation

Bei der Sedimentation wird zur Abtrennung von Feststoffpartikeln in Absetzbecken die Schwerkraft genutzt. Ein Absetzbecken ist ein flaches und nahezu strömungsfreies Becken speziell für Sedimentationsprozesse. Die Feststoffteilchen setzen sich darin am Boden ab.

Sedimentationsprozesse werden in der Abwasseraufbereitung vielfältig eingesetzt: Bereits im Vorklärbecken setzen sich ungelöste Stoffe ab. Sie bilden den Primärschlamm, der anschließend eingedickt und im sogenannten Faulturm anaerob umgesetzt wird. Dabei entstehen Faulschlamm und Faulgas, welches in gereinigter Form wie Biogas zur Deckung des Energiebedarfes verstromt werden kann. In den Faulturm wird auch aerob erzeugter Klärschlamm eingebracht, nachdem er im Nachklärbecken durch Sedimentation aus dem Abwasser abgetrennt wurde. Teilchen, die schwerer sind als Wasser, können zudem mit Hilfe von Sandfängen oder Schlammsammlern aus der Flüssigkeit separiert werden.

Chemische Verfahren zur Abwasseraufbereitung

Neutralisation

Die Neutralisation wird in der Abwassertechnik zur Einstellung des pH-Werts verwendet. Insbesondere nach Prozessen wie Fällung und Flockung sowie zur Neutralisation industrieller Abwässer werden dabei nach Bedarf Säuren oder Basen zugegeben.

Oxidation/Reduktion

Redoxreaktionen werden in der chemischen Abwasserbehandlung sowie in der Trinkwasseraufbereitung vielfältig eingesetzt. So wird die radikalische Oxidation mit Ozon und Wasserstoffperoxid zur effizienten Entfernung von chlorierten Kohlenwasserstoffen und Pestiziden aus dem Trinkwasser genutzt.

Auch in der Abwasseraufbereitung werden Oxidationsverfahren zur Entfernung von biologisch schwer abbaubaren Verbindungen eingesetzt. Besonders wirksam ist die photochemische Reinigung, bei der Hydroxylradikale aus Wasserstoffperoxid oder aus Ozon in Anwesenheit von Wasser durch UV-Licht erzeugt werden. Diese sogenannten Advanced Oxidation Processes (AOP) werden unter anderem auch zur Zerstörung von Arzneimittelwirkstoffen wie Antibiotika, Zytostatika oder Hormonen und weiteren anthropogenen Spurenstoffen verwendet.

Mit Hilfe von Ozon erfolgt zudem die Oxidation von Eisen und Mangan in Brunnenwasser. Reduktionsverfahren hingegen sind für die Umwandlung von Schwermetall-Ionen beispielsweise in schwerlösliche Sulfide erforderlich.

Adsorption und Chemisorption

Als Adsorption wird die Anreicherung von Substanzen an der Oberfläche eines Festkörpers bezeichnet. Dabei handelt es sich typischerweise um einen physikalischen Prozess, bei dem Moleküle durch van-der-Waals-Kräfte an der Grenzfläche haften bleiben. Werden Stoffe durch chemische Bindungen an die Oberfläche eines Feststoffes gebunden, wird dies als Chemisorption bezeichnet. Im Unterschied zur Adsorption ist die Chemisorption oftmals nicht reversibel.

In der Abwasserreinigung werden Aktivkohlen eingesetzt, um gelöste Wasserinhaltsstoffe aufzufangen, die mit preisgünstigeren Verfahren, wie den Methoden der biologischen Abwasserbehandlung, Fällung und Flockung, nicht hinreichend beseitigt werden konnten. So lassen sich Farbstoffe von Textilfärbereien aus dem Abwasser häufig nur durch Adsorption an Aktivkohle vollständig entfernen. Auch anthropogene Spurenstoffe, wie Arzneimittelrückstände, und polare organische Substanzen, wie adsorbierbare organisch gebundene Halogene AOX, binden an die Aktivkohle.

Dotierte Aktivkohle kann zudem zur Entfernung von Arsen und Schwermetallen genutzt werden. Auch Eisenhydroxid-Granulat eignet sich bestens zur Entfernung des giftigen Halbmetalls Arsen aus Trinkwasser, kontaminierten Grundwässern und belasteten Industrieabwässern. Das Eisenhydroxid reagiert dabei letztendlich mit den Arsenat-Ionen zu Eisenarsenat. Dieses Verfahren ist sowohl sehr effizient als auch kostengünstig.

Fällung

Die Fällung ist ein chemisches Verfahren, mit dem die Abscheidung eines zuvor gelösten Stoffes aus einer Lösung erreicht wird. Eine übliche Methode dazu ist die Fällungsreaktion durch die Zugabe von geeigneten Substanzen. So lassen sich Schwermetalle durch Überführung in schwerlösliche Metall-Hydroxide ausfällen. Mitunter kann auch eine Ausfällung als Karbonat oder als Sulfid erforderlich sein.

Anionen lassen sich oftmals als Calcium‑, Eisen- oder Aluminiumsalz ausfällen. So erfolgt die Abtrennung von Fluorid-Ionen durch eine Fällungsreaktion mit Kalkmilch. Im Zuge der Abwasserbehandlung im Klärwerk wird die Phosphat-Konzentration durch die Zugabe von Salzen wie Eisen(II)-sulfat, Eisenchlorid oder Aluminiumchlorid gesenkt. Diese sogenannte Phosphatfällung kann entweder als Simultanfällung in die biologische Klärstufe integriert oder aber als separate Prozessstufe nachgeschaltet werden.

Flockung

Die Flockung schafft die Voraussetzungen dafür, dass auch feinste Partikel aus dem Wasser entfernt werden können, die in Suspension oder in Form von kolloidalen Lösungen vorliegen. Bei gleichen Oberflächenladungen beispielsweise können sich diese kleinsten Feststoffteilchen wegen der gegenseitigen elektrischen Abstoßung nicht zu größeren Agglomeraten zusammenfinden.

Mit Hilfe geeigneter Chemikalien, den sogenannten Flockungsmitteln und Flockungshilfsmitteln, kann die Zusammenballung solcher Partikel erreicht werden. Dabei entstehen Makroflocken, die sedimentieren. Die Flockung wird zur Verbesserung der Absetzeigenschaften sowie Entwässerung von Klärschlämmen angewendet. Beim Einsatz von Eisen- und Aluminiumsalzen als Flockungsmittel kann zugleich eine Phosphat-Ausfällung erfolgen.

Ionenaustauscher

Ionenaustauscher sind Materialien, mit denen Ionen in einer Lösung durch andere Ionen ersetzt werden können. So werden beispielsweise mit einem Kationen-Austauscher Calcium-Ionen gegen Natrium-Ionen ausgetauscht. Wenn dieser Ionenaustauscher erschöpft ist, also mit Calcium-Ionen vollständig abgesättigt, dann muss er regeneriert werden.

Dieses Verfahren funktioniert deshalb, weil Ionen umso stärker an den Ionenaustauscher gebunden werden, je höher ihre Ladung und, bei gleicher Ladung, je größer ihr Ionenradius ist. Das stärker bindende Ion verdrängt dabei das schwächer bindende.

Ionenaustauscher eignen sich zur gezielten Entfernung von Schwermetallen und Anionen. Sie werden daher gern als „Polizeifilter“ nach Fällung/Flockung eingesetzt. Verwendet werden sie außerdem zur Enthärtung, Umsalzung und Entsalzung von Wasser. Besonders wichtig ist das in der Halbleiterindustrie, wo sie zur Erzeugung von extrem sauberem demineralisiertem Wasser genutzt werden, dem sogenannten Reinstwasser.

Auch bei der Behandlung von Abwässern aus galvanischen Beschichtungsanlagen, die Metall-Ionen enthalten, oder zur Reinigung von phenolhaltigen Abwässern aus der Chemie-Industrie werden Ionenaustauscher eingesetzt. Sowohl die Metall-Ionen als auch die Phenole können dabei zurückgewonnen werden.